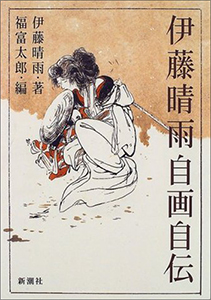

※イメージ画像:『伊藤晴雨 自画自伝』新潮社

※イメージ画像:『伊藤晴雨 自画自伝』新潮社SMというジャンルは広く知られてはいるものの、いまだに誤解されている部分が多い。たとえば、SMを暴力や苦痛のみとしてとらえ、物理的な現象ばかりに視点をおいた、間違った傾向である。例を挙げれば、ギャグマンガなどでマゾとされたキャラクターが野良犬に噛まれて喜ぶような、デタラメもはなはだしいシーンなどである。

そうした現代の安っぽい、しかも間違った揶揄に対して、早くにSMというものの精神性を重要視し、芸術的な表現にまで高めた人物がいる。画家の伊藤晴雨(1882~1961)である。

晴雨、本名・伊藤一は、明治15年に東京・浅草に生まれた。父親が彫金師だったことからか、幼少時から絵に親しむ。8歳で琳派の日本画家・野沢提雨に入門する。

この頃、小学1年生だった晴雨がSMに目覚める出来事が起きる。小学校である女子生徒が授業中にもかかわらず騒いで、教師がいくら注意してもやめなかった。

「いい加減にしなさい!」

怒った教師は、手元にあった黒板消しか何かを女子生徒に投げつけた。驚いた女子は「わあっ」と泣き出したが、その際にケシ、つまり髪止めが外れて髪の毛がバラバラにほどけた。その瞬間、幼い晴雨はゾクッとするような興奮を覚えたという。以来、母に連れられて芝居を見に行った際など、女優の髪が乱れるシーンが楽しみになった。そして、自分がサドであり髪の毛フェチであることを自覚したのである。

その後、12歳で象牙彫刻師の工房で仕事をするようになり、23歳の時に京都に移って絵の修行を始めるが、いつくもの職を転々とするうちに体調を崩して東京に戻る。25歳で新聞社に入社し、挿絵を描きまた評論を書く仕事を担当するようになる。幼い頃からの絵の才能と、独学で得た歴史風俗の知識により、挿絵画家や時代考証家として次第に有名になっていく。

一方、性に関する興味は早かったものの、包茎で早漏という不運からずっと童貞のままだった。色街に何度も通うものの、すぐに発射してしまって女性たちから笑われておしまい。そのため、27歳の時に包茎手術を受ける。その後すぐに結婚するが、28歳の時の初体験では、感動することもなく「この程度のものか」とセックスに失望したといわれる。最初の妻とは10年後に離婚する。しかし、この間に晴雨は評論家や画家としての地位を確立していく。

大正8年(1919)、37歳の時に絵のモデルをしていた佐原キセ(24歳・「キセ子」とも)という女性と再婚する。このキセはマゾ的な性格だったようで、晴雨の要求に快く応じた。これに気をよくした晴雨は、ロープでの縛りや梁からの吊るしなど、SMでの定番となるシーンを次々に作品に仕上げていく。時には、雪原に縛った彼女を転がしたり、妊娠して腹部が大きくなったところを逆さ吊りしたりと、かなり際どいことをやっている。そうして完成した作品は、晴雨がサド的な性癖を持っていただけに、マニアから高く評価されることとなる。

だが、良きモデルであり理解者だったキセは、不倫の末に晴雨の元を去っていく。その後、晴雨は3度目の結婚をしている。

晴雨の「責め作品」はマニアに高く評価され、その世界での名声が高くなるが、その一方で奇人変人扱いされるようになる。当時は現在以上に、マニアックな性癖が排斥され攻撃される傾向が強かった。そのため晴雨は、評論家や画家としての地位まで危うくなっていく。

それでも晴雨は、自らの性癖とサド的な作品の製作について否定しなかった。そして大正13年(1924)、東京の有楽座にて『火あぶり』という演劇をプロデュースする。それは晴雨の私小説ともいえるような作品で、女性を「責める」シーンを満載した、まさにSMショーの元祖である。2週間の興行は、連日ほぼ満席だったという。

そして昭和3年(1928)、自らのマゾ的経験の告白ともいえる著書『責の研究』を発行する。30年に及ぶ自身のSM体験の集大成で、キセによるSMシーンの製作秘話も収録されている。100部限定で発行されたが、発売直前に発禁処分を受けている。

その後も晴雨は、画家や時代考証家としての仕事を続けた。面白いところでは、「縛り」のテクニックが評価されて、警察で捕縛術の指導をしたというエピソードもある。

芸術的SMの祖といわれた晴雨だが、その人格は謙虚で礼儀正しく、メディアの取材には正装し正座で対応したとのことである。

(文=橋本玉泉)